Endre Farkas, Montréalais et Poète de Véhicule

LR: Il semble que les loyers pas chers aient agi comme catalyseur pour nombre de ces époques créatives. Au début des années ’70, il semblerait y avoir eu une explosion un peu différente d’aujourd’hui; beaucoup de ces endroits-là sont devenus des institutions durables. Évidemment Véhicule Press a pris racine là et est très établi; The Word est une institution indépendante même si elle est de petite taille. Il semble que le début des années ‘60 n’a pas eu beaucoup de cela, juste quelques années plus tôt, ça aurait été inconcevable de simplement mettre la main sur ce bâtiment et de commencer à y faire des lectures.

EF: Cela était le mouvement hippie. C’était beaucoup plus politique du côté francophone, mais du côté anglais, c’était plus culturel.

LR: Il y avait encore le sentiment de prendre en charge les affaires de notre propre génération, ça n’a pas l’air que vous cherchiez à faire le grand coup, vous sembliez heureux simplement là où vous étiez, ou du moins confortable.

EF: C’était une attitude différente. Premièrement, je suis de la génération des baby boomers. Une grande partie d’entre nous a gradué ou est devenu adulte environ au même moment, alors cela a certainement eu un effet. Nous étions aussi influencés par les mouvements aux Etats-Unis, anti-guerre et pour la paix et l’amour, c’était une belle idée à adopter. Nous n’avions pas de guerre contre laquelle résister, nous offrions un sanctuaire, alors cela faisait de nous de bonnes personnes. Alors les idées des coops, du mouvement féministe, des collectifs tels que la galerie Véhicule Art semblaient être de bonnes alternatives aux modèles hiérarchiques. Aussi, le fait que les artistes baby boomer n’avaient aucun lieu pour exposer leurs œuvres a rendu naturel pour nous de commencer notre propre lieu. Véhicule était la seconde ou troisième galerie alternative à être lancée au Canada. C’était géré comme un collectif—tout venait ensemble sur cette même base partagée, la commune, le collectif, la coop, nous travaillions ensemble, comme avec la possibilité que le monde pouvait devenir ainsi. Nous ne cherchions pas des carrières.

LR: Vous essayiez de concevoir une nouvelle façon de vivre comme artistes?

EF: Ouais. Tout ça faisait partie du jeu. Comme écrivains, nous avons aussi vu le déplacement de la culture littéraire anglaise vers Toronto, et nous ne voulions pas aller là-bas ou nous ne pouvions pas se permettre d’aller là-bas, et alors nous avons mis en place la scène ici. Mais ici, nous n’avions pas la même sorte de couverture médiatique, la même sorte de relations publiques, la même sorte de pulsion d’être national comme c’était le cas à Toronto. À la fin des années ‘60, début ’70, des gens comme Atwood, Ondaatje commencèrent à émerger; les établissements torontois les ont repoussé. Northrop Frye a parlé d’eux, et alors ils devinrent de la littérature canadienne et le reste d’entre eux restèrent en marge.

LR: Mais elle était à Montréal à McGill au début des années ‘60, et on parlait d’elle comme étant une poétesse féminine pleine de promesses.

EF: Ça c’était quand Dudek était en train de publier. Dudek n’était pas fou d’elle au début, parce qu’il n’aimait pas le style mythique, épique que cette Frye nordique publiait, alors il y avait cette guerre littéraire politique, culturelle. Dudek haïssait tout simplement ce que Frye faisait, haïssait ce que Marshal McLuhan faisait.

LR: Vraiment? McLuhan était un peu différent, c’était plus intellectuel j’imagine.

EF: Dudek était convaincu que McLuhan était un charlatan.

LR: Qu’il ne faisait que flatter les hippies?

EF: S’il était quelque chose, c’était bien un homme d’une phrase.

LR: Le médium est le message.

EF: Ça, ça en était un, et le «Village global » en était un autre, d’autres aiment ça. Dudek a écrit un assez grand nombre d’articles contre McLuhan. Canada a aussi commencé à développer un sens de l’identité, le Canada anglais se tournait vers Toronto, et Toronto disait : nous somme le centre. C’est de là qu’est venue une grande partie du ressentiment.

LR: Pensez-vous que cela ait été en partie un inconfort survenu à la suite de la crise d’octobre, parce que vous parlez de l’époque avant que Lévesque ait pris le pouvoir en 1976, je veux dire que Lévesque était définitivement un catalyseur dans l’effort visant à pousser Toronto à devenir le centre je suppose.

EF: Bien, lorsque le mouvement nationaliste a commencé au Québec, je pense que c’était une réponse, non pas une réponse négative, de la part du monde littéraire disant bien, nous devrions aussi pousser notre propre littérature, la littérature canadienne de langue anglaise. Il y avait un mouvement en support à cela et alors le développement de l’identité, la grande affaire des années ‘60 et ‘70 était: qu’est-ce que c’est qu’un Canadien?

LR: Alors vous pensez que peut-être le nationalisme francophone et sa réflexion sur soi a pu influencer le Canada à réfléchir lui aussi ?

EF: Oui, parce que le Québec était en train de dire: nous savons qui nous sommes, qui êtes-vous? Et la réponse littéraire du reste du Canada était en majorité une sympathie silencieuse. Ils ont compris et apprécié, et ils ont un peu envié la nature romantique de ces artistes qui avaient un rôle important au sein du mouvement culturel.

LR: Ainsi que tous ces événements avec Robert Charlebois, Gilles Vigneault…

EF: Oui, La Nuit de la Poésie.

LR: Des foules de dizaines de milliers et un sentiment de fierté… cela a du avoir l’air impressionnant étant donné la façon, j’imagine que certains évènements littéraires à Toronto à l’époque pouvaient être un peu ternes ou un peu moins passionnants.

EF: Oui, mais ils étaient aussi intéressants. Coach House Press était vraiment actif et intéressant, aussi House of Anansi a été mis en marche, et je pense qu’Atwood et Denis Lee étaient fondateurs. Talonbooks dans l’Ouest. Alors il y avait un mouvement pour créer une culture littéraire intéressante où tu n’avais pas besoin de quitter le pays pour réussir. Alors, une fois que ça s’est déplacé là-bas, les écrivains de langue anglaise du Québec furent laissés dans une position très étrange, isolée.

LR: Doublement isolés. Marginalisés des deux bords.

EF: Ouais, nous étions une minorité au sein d’une minorité. C’était un refrain utilisé bon nombre de fois, parce que nous ne nous sentions pas connectés à la classe dirigeante anglophone à laquelle s’opposaient les francophones.

LR: Cela ne voulait pas dire que vous étiez entièrement sympathiques à leur comportement ou leur intention à se séparer?

EF: Certains d’entre nous l’étaient. J’ai voté oui au premier référendum. Il y en avait d’autres comme moi. Je pouvais sympathiser avec eux… rendu là, j’étais familier avec l’histoire et l’idée d’un état indépendant. Je l’ai mis dans la lettre adressée à A.M. Klein que je sentais aussi que si le Québec devenait indépendant, je serais encore une fois en exil.

LR: Y avait-il le sentiment qu’il s’agissait d’une opportunité de commencer de nouveau avec un pays frais sans le bagage du Canada, parce que ayant passé du temps dans une commune, j’imagine que vous vous trouviez sur le côté gauche du spectre politique.

EF: À ce moment, je traînais chez des amis séparatistes sans problèmes.

LR: Anglais et Français?

EF: Ouais. Mon français n’était pas assez bon alors souvent, malheureusement, lorsque nous avions des discussions enflammées, ils changeaient à l’anglais et j’essayais de le dire en français mais c’était si difficile à expliquer les complexités de ce que je pensais en français que je le disais en anglais et je répondais en anglais: non, non ne parle pas en français! Mais je comprenais leurs désirs. Quand c’est arrivé au point où certains voulaient nier tous les droits aux Anglais, c’est là que j’ai commencé à avoir du mal avec ça.

LR: Alors la Loi 101 était problématique.

EF: Bien, ce qu’il y a avec la Loi 101 c’est, je continuais à la supporter parce que la culture n’en était pas exempte. Avec la Loi 101, tu pouvais encore faire de la culture dans la langue que tu voulais. Je m’en foutais si tu avais Eaton ou Eaton’s, pour moi la loi sur l’affichage était absurde. Qu’importe si c’est Chez Eaton ou Eaton’s, tu sais, c’était Eaton’s. Pour moi, dans mon point de vue de gauche, Eaton’s était un exploiteur à tous les niveaux de toute façon, alors la préoccupation apostrophique était ridicule.

LR: Qu’en est-il de la scolarité ? En tant qu’immigrant, si vous aviez immigré à la fin des années ‘70, vous auriez pu ne pas pouvoir aller à l’école anglaise.

EF: Ces choses-là me donnaient graduellement le sentiment d’être culturellement marginalisé, d’être dans une position de seconde classe et pour moi c’est effrayant. J’avais rejoint l’UNEQ, et ils sont sortis avec une déclaration disant que la littérature du Québec était uniquement Française. Alors j’étais membre d’une organisation dédiée à m’anéantir!

LR: C’est là que le nationalisme devient du nationalisme ethnique, particulièrement pour quelqu’un avec votre parcours ayant fui une situation où il n’y avait pas de tolérance.

EF: Exactement, et mes parents étant des survivants de l’Holocauste.

LR: Alors vous avez changé votre opinion un peu entre le premier référendum et le années plus tard, ça a l’air…

EF: Ouais, je les comprenais, mais je ne les supportais pas. Et j’ai pensé qu’il y avait… J’ai envoyé mes enfants à l’école française, ils sont complètement bilingues, mais même ma fille, qui n’a pas d’accent, a dit qu’il y avait des fois où parce que son nom était Harwood-Farkas, au lieu de Desaulniers ou peu importe, qu’elle sait qu’elle était exclue de certaines choses. Alors il y avait ce sentiment d’être exclu.

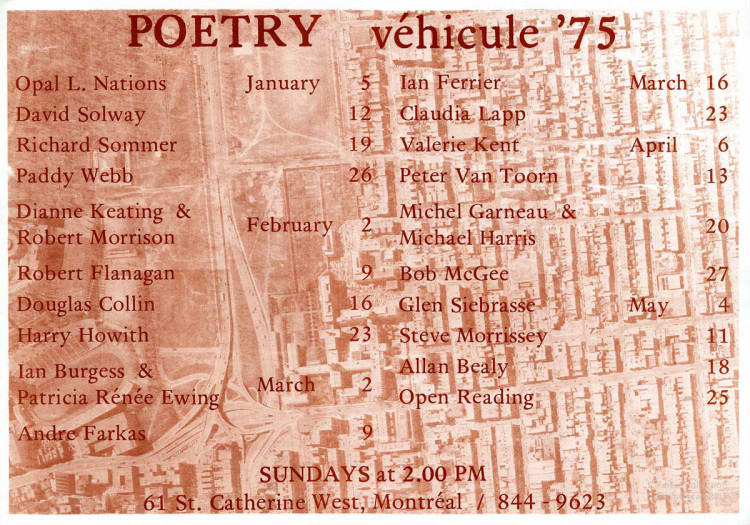

LF: Pour revenir à ’74-’75, les évènements de Véhicule, je suis en train de regarder des calendriers ici et c’est tout en anglais. Cependant, un peu plus tard dans le jeu, il y a des gens comme Lucien Francoeur…

EF: Bien, Lucien était un cas intéressant. Lucien était de la génération qui haïssait – bien, haïssait est peut être un mot un peu fort –n’était pas d’accord avec le mouvement nationaliste. Je veux dire il aimait tout ce qui était américain et la plupart des Lèvres urbaines –c’est Claude Beausoleil, Claudine Bertrand et une grande poignée d’autres incluant J.P. Daoust, ces gars étaient très influencés par la culture américaine. Ils étaient encore fortement des nationalistes français, mais internationalistes. J’ai connecté avec Lucien et l’ai emmené à Véhicule pour sa traduction. Gaston Bellemare, qui dirigeait le Festival de Poésie de Trois-Rivières, m’a demandé d’y organiser des lectures en anglais. J’ai commencé à faire venir des écrivains anglophones, alors ils n’y étaient pas opposés; mais des gens comme Gaston Miron étaient très hésitants à s’impliquer de quelconque manière, forme ou contenu, avec les anglophones. Il ne leur faisait pas confiance. Ces gars n’avaient pas si peur de ça, ils étaient assez confiants en leur propre monde rendu à cette époque. Pour moi, plus y’a de mélange, plus y’a de goulash, mieux c’est. Pour moi, amènes-en du mélange. Mais la confiance, il y a une douleur croissante liée à cette confiance, et dans les années ‘70 certains francophones peut-être étaient forcés de dire « Va te faire foutre, on est maître de chez nous » afin de construire cette confiance. Maintenant ils sont beaucoup moins comme ça.

LR: C’est aussi une époque tellement différente, les jeunes sont exposés au monde en ligne…

EF: Oui, et ils regardent le monde comme une possibilité, tandis qu’avant ça, si tu étais du Québec et un francophone, tu devais aller à Paris et essayer de réussir. Charlebois avait été hué hors de scène la première fois qu’il a chanté là-bas à cause du joual. Michel Tremblay, ces pièces de théâtre ont été ridiculisées à cause du joual dans Les Belles-Soeurs, et maintenant c’est le chérie des Français.

LR: Dans un sens, ça revient un peu à dire que les scènes de la poésie et de la littérature des années 1950 utilisaient l’anglais de la classe ouvrière, ou de l’argot, ou de dire « ouais », ça a du être une libération similaire dans les années 1970.

EF: Oui, le reprendre des mains des universitaires.

LR: Et du lourd passé.

EF: Ouais, et puis au Canada il y avait aussi l’autre bataille culturelle de la reprendre des mains des Américains, ou de se protéger des Américains et de leur influence. Et puis des gens comme George Bowering étaient critiqués pour avoir été influencés par les Black Mountain (North Carolina) poets, des poètes comme Robert Creely, Robert Duncan, Charles Olson, ont enseigné là. Même Irving Layton fut critiqué d’être Américain, parce que c’était un peu comme une pause de l’influence britannique, de Scott Smith et ces gars.